【大きいまな板も!】魚捌きにおすすめのまな板と選び方、手入れの仕方

・大型の魚も捌ける大きいまな板が知りたい

・魚を捌く場合どの材質のまな板がいいの?

・まな板の手入れはどうすればいい?

魚を捌いていて、どれくらいのサイズでどんな材質のまな板を買ったら良いのか分からないという悩みを持つ人は多いと思います。

特にサイズはアジやサバなどのあまり大きくない魚を捌くのか、ブリなどの大きな魚を捌くのかでも結構変わってきます。

こんにちは!ラクトといいます。僕は2020年から5年間趣味で魚を捌いています。

今まで捌いた魚は数百匹以上。様々な魚介類を捌いて、美味しい料理を探求しています。

この記事では魚捌きのためにまな板を買う時の判断基準となる

・材質

・サイズ

・手入れの仕方

について解説していきます。

この記事を読むと…

自分にはどんなまな板が必要か分かる

↓

↓…から

↓

自分に最適なまな板を買えて魚捌きが快適になる!

おすすめの材質→プラスチック製

まな板の材質は主に木製、プラスチック製、ゴム製の3種類があります。

それぞれ様々なメリットやデメリットがありますが、僕のおすすめはプラスチック製です。

プラスチック製のまな板をおすすめする理由は、

・比較的安価

・幅広いサイズが揃っている

・軽い

・木製と比べて手入れが楽(後述)

だからです。

比較的安価

プラスチック製は木製やゴム製と比べて、値段が安いです。

大きいまな板ならなおさらプラスチック製が安いです。

同じ長さ60㎝のまな板でも、ゴム製は15000円前後しますが、プラスチック製は3500~4000円ほどと安価(Amazon調べ)。

木製も同サイズなら7000~8000円ほどで売られていることが多いので、やはりプラスチック製は手が出しやすい値段と言えます。

幅広いサイズが揃っている

それから、幅広いサイズが揃っている(Amazonの場合)のも大きな魅力。

長さは小さいもので30㎝~大きいものだと120㎝まで確認できました。

さらに僕が見る限りでは

・30㎝

・45㎝

・50㎝

・60㎝

・70㎝

・90㎝

・100㎝

・120㎝

と他の材質の商品と比べて長さがかなり細かく揃っています。

そのため捌きたい魚のサイズやキッチンのスペースに合ったまな板が見つけやすいです。

軽い

こちらは大きいまな板の話になってしまいますが、厚みのないものの方が軽く扱いやすいです。

まな板が薄いと耐久性が落ちたり使っているうちに反ってきたりと問題が無いわけではありません。

ですがそれ以上に軽いというメリットが上回ります。

長いまな板で厚さが2㎝、3㎝もあるとなると平気で何㎏という重量になります。

男性はともかく、女性が持つのはかなり大変だと思いますし、厚い分さらにスペースも取ります。

プラスチック製の商品なら小さめから長いまな板まで細かくサイズが揃っていて、厚さ1㎝ほどの薄いものも売ってるのでおすすめ。

木製と比べて手入れが楽

手入れの仕方については後ほど解説しますが、木製より手入れが楽なのも嬉しいポイント。

木製のまな板は漂白剤が使えませんし、洗ったら毎回しっかり乾かしてからしまう必要もあります。

しかしプラスチック製は漂白剤が使えて軽く乾かしてしまえばいいので手軽です。

まな板のおすすめのサイズは?

先程も言いましたが、アジやサバなどの小型の魚を捌くのか、ブリなどの大型の魚を捌くのかによってまな板の必要なサイズは変わります。

僕の体感にはなってしまいますが、

小型の魚を捌くだけなら長さ35~40㎝、幅20㎝程度、厚さ好み

大型の魚も捌くなら最低でも長さ60㎝以上、幅30㎝以上、厚さ好み

くらいは欲しいです。

ちなみに僕自身が使っているのは長さ70㎝、幅33㎝、厚さ0.5㎝のまな板。

これくらいのサイズがあれば10㎏くらいのブリやマグロなら捌けると思います。

以前7.7㎏のブリを捌いた時も問題なく捌けました。

15㎏、20㎏の魚になってくると流石にもっと大きいまな板がないと厳しいですが、10㎏までなら長さ70㎝はあれば余裕をもって捌けます。

まな板は使い分けるのがベスト

次に魚を捌く工程と刺身を切る工程でまな板は使い分けた方が良いのかという話ですが、なるべく使い分けた方が良いです。

気持ち的な問題にはなってしまいますが、いくら洗ったとしても魚の血や内臓が触れたまな板で刺身を切ったり生食する野菜を切ったりするのは、あまり気持ちの良いものではありません。

綺麗に洗ってから刺身を切れば生臭くなったりすることはないですが、どうしても抵抗があるので僕自身は捌く用と刺身を切る用でまな板を分けています。

なので最低でも

・魚を捌く用のまな板

・刺身を切ったり野菜を切ったりする用のまな板

の2種類を用意することをおすすめします。

あまり抵抗のない方は一枚だけ買って、捌くところから刺身に切るまで通して使ってもいいとは思います。

できればもうひとつ肉を切る用のまな板もあれば完璧ですね。

漂白剤を使ったまな板の手入れの仕方

ここからは僕が普段やっているまな板の手入れ方法を紹介します。

漂白剤を使った手入れの仕方を紹介するので、木製のまな板ではできません。

①漂白剤をかける前に、洗剤でまな板についた汚れを落とします。

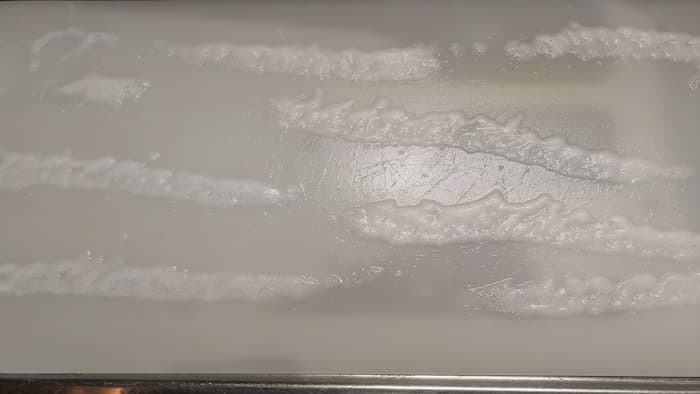

②次に漂白剤をまな板全体にかけて

③キッチンペーパーを被せます。

キッチンペーパーを被せることで細かい隙間にまで漂白剤が行き渡ります。

④このまま5分間放置して、流水で漂白剤をしっかりと洗い流したらOK。

反対の面も同じように漂白して、手入れは終了です。

まとめ

以上で魚捌きに使うまな板の選び方と手入れの仕方の解説は終わりです。

最後に今回のまとめです。

どの材質のまな板が良いの?→プラスチック製

↓

↓なぜプラスチック製が良いかと言うと…

↓

・比較的安価

・幅広いサイズが揃っている

・軽い

・木製と比べて手入れが楽

だから。

おすすめのサイズは…

・小型の魚を捌くだけなら長さ35~40㎝、幅20㎝程度、厚さ好み

・大型の魚も捌くなら最低でも長さ60㎝以上、幅30㎝以上、厚さ好み

厚さは自分の好みや扱いやすさで選ぼう。

まな板の使い分け方は、魚を捌く用のまな板と、刺身を切ったり野菜を切ったりする用のまな板の2種類を用意するのがおすすめ。

プラスチック製とゴム製のまな板は月に1回程度は漂白剤で手入れをする。

今回紹介した内容がまな板を買う時の参考になればと思います。

それでは皆さんも良いFish Lifeを