【初心者にもおすすめ】魚捌きに便利なアイテム12選

・これから魚を捌いてみたいと思っている

・魚を捌くのに便利なアイテムを知りたい

・もっと美味しく魚を食べたい

youtubeなどで魚を捌く動画を見て、「自分も魚を捌けるようになりたい」と思う人も少なくないと思います。僕自身もyoutubeの動画を見て魚捌きを始めた一人です。

ですが、動画では魚の捌き方は分かっても、魚捌きの道具についてはあまり詳しく触れられていません。

そのため、これから魚捌きを始めたい初心者の方は、包丁やまな板、鱗取りなど、本当に必要最低限の道具しか分からないと思います。

でもそれだけじゃもったいない。もっと魚捌きが楽に、楽しく、そして美味しくなるアイテムがたくさんあります。

こんにちは!ラクトといいます。僕は2020年から今現在まで5年間趣味で魚を捌いています。

今まで捌いた魚は数百匹以上。様々な魚介類を捌いて、美味しい料理を探求しています。

この記事では、僕が実際に使ってきた経験も踏まえて、魚捌きに使える様々なおすすめアイテムを紹介します。

この記事を読むと、以下のことが分かります。

・魚捌き初心者が揃えるべきアイテム

・魚捌きがもっと楽しくなるアイテムとその使い方

・魚をおいしく食べるためのアイテム

【必須級アイテム】

1.まな板

まな板は当然必要。っていうか無いと魚捌けません。

一口にまな板と言っても、木製やプラスチック製、ゴム製などがあります。

僕自身は木製とプラスチック製のものを使用したことがあり、今はプラスチック製のめちゃ長いまな板を使っています。

メンテナンスがしやすいため、初心者の方にはまずはプラスチック製のまな板がおすすめ。

また、ブリなどの大きい魚も捌くなら、横幅の長いまな板は用意したいです。

なぜなら、まな板の長さに対してあまりにも魚が大きいとかなり捌きにくいから。

昔通常サイズのまな板で大きいカツオを捌いたら、凄く捌きづらかった記憶があります。

ゆとりをもって捌くためにも、幅のあるまな板を購入することを推奨します。

魚捌きのためのまな板の選び方については、こちらの記事で材質、サイズ、扱いやすさ、手入れのしやすさという観点から解説しています。

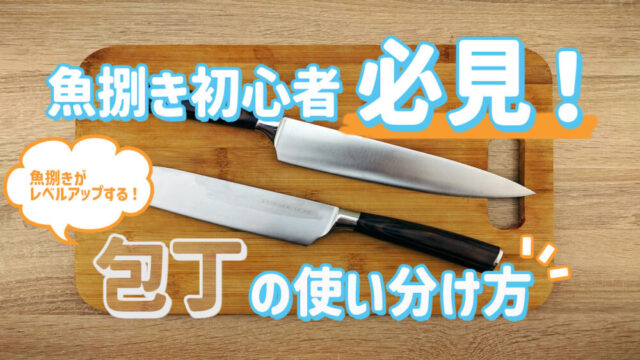

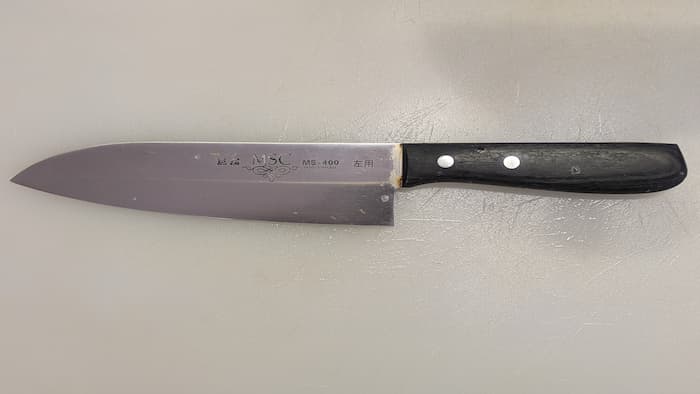

2.包丁

これも当然必需品。魚捌きに使うのは主に

・三徳包丁

・出刃包丁

・刺身包丁

こちらの3種類になります。

この記事では一番使い勝手が良く、メンテナンスもしやすい三徳包丁を紹介します。

アジやイワシなど、そこまで大きくない魚は三徳包丁一本でも十分。1kgくらいの鯛でも、捌くことは可能です。

はじめのうちは三徳包丁一本あれば十分に魚を捌けると思います。

ただ、扱う魚が大きくなり骨が固くなってくると三徳包丁一本ではかなり厳しい。

特に頭を割るのが大変です。

体感ですが、三徳包丁で5㎏以上あるブリの頭を割るのはほぼ無理だと思います。というより危険です。

そのため、大きい魚も捌いてみたいという人は魚捌きに適した出刃包丁を買うことも積極的に検討してみましょう。

ただ、大きい魚を捌く予定もなくてたまにアジやイワシなど小魚を捌くという方だったら、100均で包丁とシャープナー(簡単に包丁が砥げるアイテム)を買えば十分だとは思います。

道具にもこだわりたいという方は、他の安い包丁と比べると少しだけ高価ですが、「正広」というメーカーの三徳包丁がおすすめ。

切れ味も良く使い心地も○です。

もう5年近く使っているけど、まだまだ現役バリバリ。

ちなみに自分は左利きで、「正広」の左利き用の三徳包丁を使っています。

「正広」では三徳包丁以外の左利き用包丁も売ってるので、左利きの方にもおすすめです!

↑お手頃価格の三徳包丁ならこっちがおすすめ。

また、三徳包丁、出刃包丁、刺身包丁の違いや使い分け方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

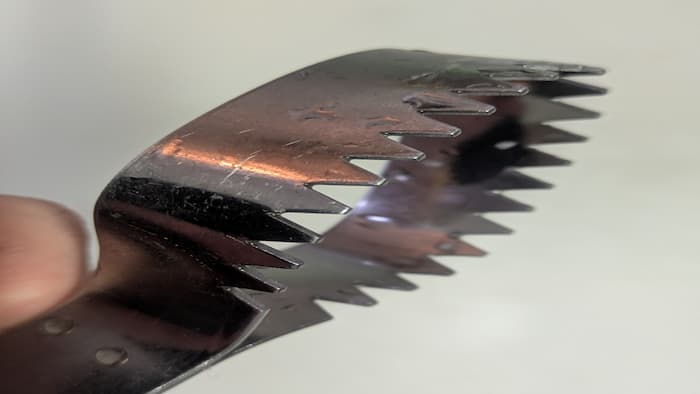

3.鱗取り

アジやイワシ、サンマなど鱗が簡単に剥がれる魚は包丁で取ることもできますが、鯛など鱗が固くびっしり付いてる魚は包丁で取るのはかなり苦労します。

時短にもなるので鱗取りは用意しておきましょう。

また、持ち手が短いと手に背びれなどが刺さるリスクがあるので、ある程度持ち手が長いものを選びたいです。

僕はこのような形状の鱗取りを使っています。魚種にもよりますが、左の形の方が鱗が取りやすく感じるのでおすすめ。

4.ササラ

魚の血合いを取るのに必要なアイテムです。…が、歯ブラシでも代用できるので、正直無くてもそこまで困りません。

ただ歯ブラシは糸の間に魚の血合いなどが挟まって、なかなか取れないんですよね。これが何気にストレス。そのため、結構頻繁に新しいのに変えないといけません。

一方ササラは、毛の部分が長いので、汚れが絡まっても簡単に取れます。プラスチック製なので衛生面も〇。

長期的な目で見てのコスパやメンテナンスの簡単さ、衛生面を考えたら、ササラがあるととても便利です。

5.骨抜き(ピンセット)

アジやサバなど、小型の魚の中骨を抜くのに必要な道具です。

また、骨を抜く以外にも、魚の血合いを取るのにも使えます。

アジやイワシなどの小型の魚はササラだと大きすぎて血合いを取るのが難しいので、僕はいつもピンセットでやってます。結構綺麗に取れますよ。

骨抜きが無い場合の代用方法やおすすめの形状についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

6.キッチンペーパー

魚の水気を取るために必要なアイテム。

特に刺身はしっかり魚の水分を取らないと水っぽくなってしまうため、かならず持っておきたいアイテムです。

キッチンペーパーであれば何でもいいですが、自分はカインズの2倍巻きのキッチンペーパーを使っています。

調理中にペーパーが無くなると、いちいち新しいのに取り替えなければいけません。これが結構ストレス。

2倍巻きだとペーパー切れが少なくなるので、替える手間が減ってとてもおすすめです。

【あると便利】

7.ブラックライト

アニサキス発見機として使用します。

ブラックライトを照らすと、このように肉眼では見えづらいアニサキスがはっきり見えます。

ブラックライトで照らされたアニサキス

アニサキスにあたる確率を下げられるので、かなりおすすめ。

ただし、ブラックライトで発見できるのは、身の表面にいる個体だけになります。身の奥に潜んでいるアニサキスは中々見えないので、これがあれば必ずアニサキスを防げるわけではないです。

アニサキスは365nmの波長に反応するみたいなので、ブラックライトを選ぶときは365nmのブラックライトを買いましょう。

おすすめのブラックライトとアニサキスの多い魚介類についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

8.バーナー

個人的にとても重宝しているアイテム。

炙りの刺身を作るのに使います。

普通の刺身だけだと単調で食べ飽きてしまうけど、炙りがあると同じ魚でも2種類の刺身になります(画像は寿司ですが)。

食べ比べができるのも楽しいし、刺身の種類が増えるだけでも食卓が少し豪華になります。

なにより炙りは美味い。今まで数々の魚を炙ってきましたが、炙って美味しくならなかった魚はいません。

また、選ぶときは、ある程度火力のあるものを選んだ方が良いです。

以前「あぶり師」という小型のバーナーを試しに使ったことがありますが、火力がおもちゃすぎて全然炙れませんでした。

小型のバーナーは魚を炙ることには向いてないです。

また、安すぎるものは安全面が不安なので避け、なるべく日本製の商品を選ぶと良いと思います。商品レビューも参考にして選ぶと無難。

バーナーは使い方を誤ると火事に繋がるので、正しい使い方を理解してから使いましょう。

魚の炙りのやり方やおすすめの魚種、安全面に信頼のおけるおすすめのバーナーのメーカーはこちらの記事で詳しく解説しています。

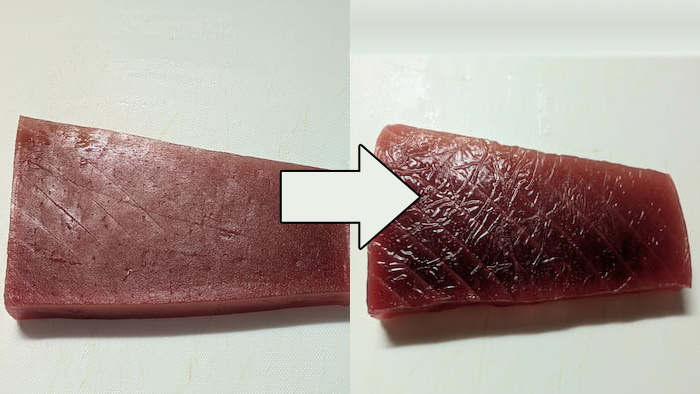

9.ピチットシート

魚の中の余計な水分(臭みのもと)を吸収してくれるシートです。

これがあると、干物が簡単に作れます。

本来干物は外で干すので、天気が悪い時や夏場のムシムシしたときは作れません。

しかし、ピチットシートはくるんで冷蔵庫で放置しておくだけで簡単に干物が作れます。

天候や季節に左右されず干物を作ることができるという点がかなりの強み。

個人的にはこれがピチットシートの一番の利点だと思っています。

また、刺身用の柵の脱水も可能です。適度に水分が抜けることで旨味が凝縮して刺身がとても美味しくなります。

特に冷凍のマグロはピチットシートの効果が大きい。

冷凍のマグロって塩などを振ったりして頑張って水分を抜いても、水っぽさが抜けきらなくてあんま美味しくありません。

でもピチットシートは干物を作れるくらい吸水力に優れているので、しっかり水分が抜けて、冷凍のマグロでも美味しくなります。

冷凍マグロの柵をピチットに包んで数十分~数時間放置すると…

水っぽかった冷凍のマグロがとても美味しそうになりました!

水分が抜けてしっとりとしています。

もちろん冷凍マグロだけでなく、生の魚でも効果抜群です。タイなどの白身魚やイカの柵もこれで美味しくなるのでおすすめ。

刺身でも干物でも塩焼きでも、基本どんな料理もピチットシートで包んでから作ればさらに美味しくなります。

なので魚はとりあえずこれに包んでおきたいところなのです。…が、ピチットシートの唯一といってもいい欠点は値段です。

レギュラー32枚入りで2419円(2025年11月12日現在)なので、結構値は張ります。

ですが、値段相応の価値はあるので、気になる方は購入してみてもいいかもしれません。

ちなみにピチットシートにはマイルド、レギュラー、スーパーの3種類がありますが、レギュラーが干物も作れて刺身の脱水もできるのでおすすめです。

ピチットシートについてはこちらの記事でより詳しく解説しています。

10.グリーンパーチ

魚の保存や熟成に使う紙です。

キッチンペーパーとの違いは、色と吸水力。

キッチンペーパーは白色なので魚の血や汚れが目立ってしまいますが、グリーンパーチは緑色なので血や汚れが目立ちません。

そのためとても衛生的です。

そして一番の違いは吸水力。

キッチンペーパーは魚に含まれるうまみ成分ごと水分を吸い取りすぎてしまい、美味しさを損ねてしまいます。

自分も何度かキッチンペーパーで熟成に挑戦してますが、やっぱり水分が抜けすぎて身がくたっとなってしまったり、生臭みも出てしまうように感じます(生臭みに関しては温度管理がちゃんとできていない可能性もありますが)。

以前真鯛をキッチンペーパーでガチガチにくるんで3日間ほど熟成させたら、腹の身の水分が吸収しつくされてビーフジャーキーみたいになりました。

一方でグリーンパーチはというと、キッチンペーパーよりは吸水力が控えめで程よく魚の水分が抜けてくれます。

これの何が良いかと言うと、適度に水分が残ることで熟成魚特有のしっとりとした食感になり、旨味が増します。

実際に養殖の真鯛をグリーンパーチに包んで3日間ほど熟成してみました。

グリーンパーチは1日ごとに替えてます。

身もくたってませんね。

熟成真鯛のお刺身が完成。

血合いもあまりくすんでおらず、臭みもなく美味しかったです。

旨味もしっかり濃くなっているように感じました。

そして先程言ったようにグリーンパーチは血が目立たず衛生的なので、衛生面でもキッチンペーパーよりグリーンパーチの方が熟成に適しています。

グリーンパーチは100枚で1300円ほどと、ピチットシートと比べればかなりコスパも良いです。

今回は3日間で3枚消費しているので、今回と同じサイズの真鯛を3日間熟成する場合、33回熟成できる計算に。

サイズも僕がつかっているものだと横50.8㎝、縦38.1㎝と大きくて、大型の魚でも十分包み込めます。

あるとなにかと便利なので、常にストックしておいても良いと思います。

11.蓋つきトレイ

普通のステンレス製のトレイだけでも十分ですが、蓋つきのものがあるといちいちラップをかける手間が無くて便利です。

似た商品としてネタケースというものもあるけど、少し高価。

ステンレス製の蓋つきトレイはある程度安価で問題なく使えるので、まずは蓋つきのトレイがおすすめです。自分もこっちを使ってます。

もちろん魚だけでなく肉や野菜を入れるのにも使えて汎用性も○。

選び方としては、ブリなどの大きめの柵でも入るように、ある程度深さのあるものがいいです。

こちらのトレイは僕が普段使っているものとほとんど同じサイズのものです。

このくらいのサイズだとある程度大きめの刺身の柵でも入れられて、冷蔵庫にも収まりやすいのでおすすめ。

12.クーラーボックス

魚捌きガチ勢向けのアイテムです。熟成や保存(主に熟成)に使用します。

クーラーボックスに魚がしっかりと浸かるくらい水を張り氷を大量に投入。

この中に魚を入れて保存、熟成させることで冷蔵庫よりも鮮度を保つことができ美味しくなります。

その理由は、冷蔵庫は開け閉めがあるので温度が一定にならないですが、氷水は常に0℃の状態がキープされるから。

魚は一定の温度で保存しないと鮮度が落ちやすくなります。

氷水に魚を浮かべることで冷蔵庫よりも一定の温度で保つことができるため、熟成にも保存にも適しています。

ただ大量の水と氷が必要なこと、スペースを取ること、クーラーボックスも安くはないことから、家でやる難易度は高め。

正直めんどいので僕はほとんどやらないです。

ですがガチで熟成にこだわりたいという方はチャレンジしてみてもいいかもしれません。

まとめ

以上の12個が初心者にもおすすめの、魚捌きアイテムでした。

これらのアイテムがあると魚捌きがすごく楽しくなりますし、魚もより美味しく食べられます。

この記事が役に立てば嬉しいです。みなさんも良いFish Lifeを。